TS

Ricogusmanto

Review Buku Bride and The Bachelor : JOHN CAGE

John Cage dan Pengaruhnya dalam Dunia Musik di Indonesia

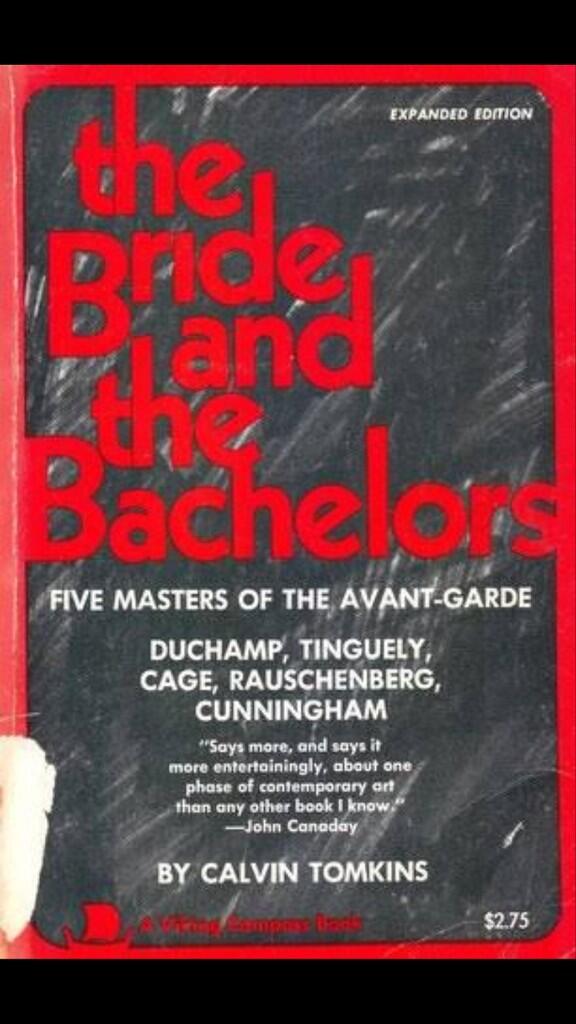

Buku yang berjudul ‘The Bride and The Bachelors’ ini merupakan karya dari Tomkins Calvins. Buku ini membahas mengenai lima seniman Avant-garde yang pada dasarnya memiliki kesamaan misi dalam melihat seni, namun berbeda secara visi. Kelima seniman itu diantaranya; Marcel Duchamp, John Cage, Jean Tinguely, Robert Rauschenberg, dan Merce Cunningham. Istilah Avant-garde (Garda-depan) pada mulanya dipakaikan pada gerakan estetik di banyak bidang seni pasca perang dunia pertama (1914-1918). Avant-garde kala itu memiliki tujuan untuk melawan kemapanan dan reaksi atas bencana traumatik akibat perang. Menurut Bambang Sugiharto, gerakan Avant-garde memiliki berbagai macam genre di dalamnya diantaranya; kubisme, futurisme, dadaisme, konstruktivisme, surealisme, dan lain-lain. Pada intinya gerakan Avant-garde, berupaya untuk membebaskan diri seorang individu maupun kolektif dari kungkungan tradisi yang mengikatnya (Sugiharto, 2013:312).

Seni memiliki cara tersendiri untuk mengikis dan mempertanyakan semua teori estetika yang sudah dibangun sebelumnya. Walaupun memang pada dasarnya seni tidak bisa lepas dari unsur-unsur estetika, akan tetapi disisi lain ia mempunyai sumbangsih tersendiri untuk mewacanakan hal-hal baru untuk perkembangan teori estetika. Teori estetika yang sudah dibangun dan berlaku sebelumnya, dinilai oleh beberapa penggagas dan penggerak seni Avant-garde tidak lebih sebagai sebuah tradisi yang mengungkung kebebasan berekspesi. Para Avant-gardis lebih berfokus pada sifat seni yang sangat dinamis dan cepat berubah (protean) dengan macam-macam sajian karya yang terkadang dapat menimbulkan problematika dan pertanyaan baru daripada solusi.

Perhatian kelima seniman ini tertuju pada dunia di sekitar mereka bukan ke dalam, lalu bereaksi terhadapnya. Mereka berupaya untuk menghancurkan tembok pembatas yang memisahkan seni dengan kehidupan. Dalam perjalanan untuk meruntuhkan ‘tembok pembatas’ mereka juga membuang sejumlah gagasan tradisional tentang seniman yang ideal pada masa itu dan hal apa yang layak dilakukan oleh seorang seniman. Cage, Cunningham, Tinguely, dan Rauschenberg mengupayakan dengan caranya sendiri-sendiri untuk menghilangkan jejak kontrol pribadi dan ekspresi diri dari karyanya. Hal ini didasarkan pada suatu keyakinan bahwa emosi, ingatan, dan prasangka seorang seniman dapat menghalangi dan membatasi pandangan terhadap sesuatu.

Pandangan ini diterima oleh sebagian seniman dan menginspirasi mereka untuk keluar dari kungkungan tradisi dalam menciptakan sebuah karya seni kala itu, diantaranya; Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Ionesco dan Pinter. Namun tidak jarang juga pandangan ini menuai kritik dari beberapa kalangan lainya, mereka bahkan dilabeli anti-art dan anti-serious karena pandangan yang mereka sampaikan sangat berlawanan dengan paham yang ada pada saat itu. Terlepas dari hal itu, terdapat sesuatu yang menarik dari gagasan kelima seniman ini. Mereka memunculkan wacana dan perspektif baru dalam menciptakan dan melihat seni. Musik, tari, film, teater, dan seni rupa menjadi sangat variatif dan berkembang menjadi suatu bentuk pengetahuan baru bagi penikmatnya dan seniman itu sendiri.

Sangat menarik bagaimana sebuah pemikiran bisa memprakarsai dan melahirkan hal-hal baru, memberikan wacana dan sudut pandang baru dalam melihat peristiwa seni. Buku ini secara lebih lanjut membicarakan kelima tokoh tersebut secara lebih rinci. Namun pada tulisan ini, penulis akan mengulas dan memfokuskannya pada John Cage. Melihat pengaruhnya, gejala perkembangan yang ia timbulkan terhadap musik di Indonesia. Untuk membedahnya, perspektif performance studies akan digunakan sebagai objek formal dalam tulisan ini.

John Cage

John Cage ialah seorang komposer Amerika yang lahir pada tanggal 5 September 1912 di Los Angeles, California. Cage meninggal di usia 80 tahun, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1992 di New York, Amerika Serikat. Dalam buku ‘The Bride and The Bachelors’ ini ,Cage merupakan salah satu tokoh Avant-garde yang berpengaruh dalam dunia seni. Pengaruh awal yang bisa dilihat dalam bacaan ini ialah pada saat John Cage dan David Tudor menggelar tour ke Jepang pada tahun 1962. Cage dan Tudor mendapatkan penghormatan dari Sofu Teshigahara yang mengehalat sebuah upacara kehormatan bagi para seniman-seniman Avant-gardis dan ditambah dengan do’a serta berkat dari pendeta yang ditunjuk untuk memimpin upacara pemberkatan saat itu.

Hal ini menandakan bahwa kehidupan gerakan avant-garde internasional lebih aktif pada masa-masa sebelumnya. Gerakan ini memercikkan gangguan dan keheranan bagi para kaum borjuis di berbagai negara. Jangankan negara lain, John Cage yang notabene orang Amerika dan menampilkan karyanya di publik Amerika sendiri tetap saja dapat menstimulasi para penontonya untuk terheran-heran dan merasa terganggu. Keheranan dan rasa yang mengganggu yang tidak dijelaskan dan digubris oleh Cage (khususnya publik seni New York) membuat penonton, dan berbagai seniman lainya cenderung memusuhi Cage. Cage menyesalinya, namun di sisi lain ia tetap tidak gentar.

Musik-musik yang diproduksi oleh Cage cenderung mengejutkan, belum terlalu dikenal karena ia menawarkan pembaharuan, dan susah untuk dipahami dari kebanyakan musik yang ditulis pada tahun 1960an. Dalam karirnya, John Cage identik dengan semangatnya yang tidak pernah mengendur dan melesu, bahkan pada saat umurnya mencapai usia lima puluhan. Semangatnya inilah yang selalu menginspirasi ide-ide musikal John Cage, dan mengilhaminya untuk membuat terobosan dan inovasi baru. Pada saat menginjak umur dua puluhan, Cage mengembangkan bentuk baru dari musik perkusi. Berlandaskan dari karya Edgard Varese musik perkusi ini dibuat, namun ia menyajikan warna bunyi yang unik. Pada saat umurnya menginjak kepala tiga, Cage memakai teknik komposisi yang berdasarkan kepada metode ’chance’ atau kesempatan yang diperhitungkan dan langsung mempengaruhi para komposer-komposer Amerika dan Eropa. Metode ini dikenal dengan nama alleatory atau alleatoric.

Peter Yates seorang kritikus musik yang mendengarkan rekaman karya-karya John Cage pada tahun 1963 menyatakan bahwa “John Cage akan menjadi sosok komposer yang paling berpengaruh kala ini, terlepas dari opini-opini apa yang kita peroleh melalui musik yang ia ciptakan”. Seni yang pada dasaranya sebagai media ekspresif pribadi yang diciptakan oleh imajinasi, selera, dan keinginan si seniman, diberdayakan dan dilihat dari sisi lain oleh Cage. Cage menawarkan pelahiran seni dari peristiwa yang bersifat tidak disengaja (chance) dan ketidakpastian, di mana setiap upaya dilakukan untuk menumpas kepribadian yang dilkekatkan oleh sang seniman pada karyanya, ia tak henti-hentinya berupaya dan terus mendorong penemuan artistik dalam kehidupan sehari-hari daripada mengakumulasikan beberapa mahakarya yang telah ada sebagai landasan penciptaan karya seni.

Pada kumpulan karya tulisnya yang diedarkan pada tahun 1961, Cage mempertanyakan pada dirinya sendiri; What is the purpose of writing music? Or engaging in any other artistic activity? Hal ini terjawab oleh landasan dasar yang dipercyainya yang ditulis pada tahun 1957 yang berjudul ‘purposeless play’. Cage mengatakan bahwa “This play, however, is an affirmation of life not an attempt to bring order out of chaos nor to suggest improvements in creation, but simply to wake up the very life we’re living, which is so excellent once one get one’s mind and one’s desires out of it’s way and lets it of it own accord”.

John Cage memang sangat berpengaruh dalam dunia musik, khususnya Amerika dan Eropa. Ternyata dampak yang ditimbulkan Cage tidak hanya merambah kedua benua tersebut, benua Asiapun juga tidak luput dari pengaruh Cage, salah satunya Indonesia. Nama Cage dikenal di Indonesia kira-kira pada tahun 1980an, bersamaan dengan masuknya pemahaman avant-garde di Indonesia. Namun istilah avant garde tidak begitu populer dalam dunia musik di Indonesia, Indonesia lebih mengenal kata ‘kontemporer’ daripada avant garde yang pada dasarnya mereka berhubungan satu sama lain.

John Cage dan Perkembangan Musik di Indonesia

Paradigma tentang musik kontemporer akan sulit dipahami apabila kita hanya menggunakan parameter yang sempit serta hanya berlandaskan pada pemahaman budaya lokal saja. Berdasar pada berbagai referensi, asal usul istilah itu datang ke negeri kita dapat dipastikan berasal dari budaya Barat (Eropa-Amerika). Oleh karena itu pemahaman masyarakat kita terhadap musik kontemporer seringkali agak keliru. Tentang hal itu, seorang tokoh musik di Indonesia yaitu Suka Hardjana mengemukakan dan menjelaskan bahwa: “Secara spesifik, musik kontemporer hanya dapat dipahami dalam hubungannya dengan perkembangan sejarah musik barat di Eropa dan Amerika. Namun, walaupun dapat mengacu pada sebuah pemahaman yang spesifik, sesungguhnya label kontemporer yang dibubuhkan pada kata seni maupun musik sama sekali tidak menunjuk pada sebuah pengertian yang per-definisi bersifat normatif. Itulah sebabnya, terutama bagi mereka yang awam, seni atau musik kontemporer banyak menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut” (Harjana, 2004 : 187).

Istilah musik kontemporer yang seringkali diterjemahkan menjadi “musik baru” atau “musik masa kini” menyebabkan persepsi bahwa jenis musik apapun yang dibuat pada saat sekarang dapat disebut sebagai musik kontemporer. Padahal istilah kontemporer yang melekat pada kata “musik” itu bukanlah menjelaskan tentang jenis (genre), aliran atau gaya musik, akan tetapi lebih spesifik pada sikap atau cara pandang senimannya yang tentunya tersirat dalam konsep serta gramatik musiknya yang memiliki nilai-nilai “kekinian”. Persoalannya adalah, untuk mengetahui apa yang “terkini” tentu saja kita mesti memiliki referensi secara historis. Melalui kesadaran historislah seseorang akan mempunyai ‘wahana’ (tools) yang dapat digunakan untuk menilai serta memahami aspek “kebaruan” dalam karya musik.

Dewasa ini istilah musik kontemporer sudah sangat sering dipergunakan oleh para insan musik Indonesia. Namun harus diakui bahwa pengertian musik kontemporer yang tunggal dan bulat mungkin tidak akan pernah ada, karena ia lebih menunjuk pada suatu prinsip-prinsip kecendrungan fenomenologis yang terlalu heterogen, sehingga cirinya bukan pada kebakuan format melainkan idealisme yang selalu berkembang. Secara etimologis kata kontemporer menunjuk pada arti “saat sekarang” atau sesuatu yang memiliki sifat kekinian. Kata tersebut tidak berarti sesuatu yang terputus dari tradisi, melainkan sesuatu yang dicipta sebagai hasil perkembangan tradisi sampai saat ini. Kata kontemporer kendatipun harus diakui diadopsi dari bahasa Inggris (Barat) contemporary, namun tidak relevan jika kita selalu menghubungkan karya-karya kita semata-mata dari sudut pandang musik kontemporer Barat. Terminologi kontemporer Barat inipun di ”Barat” tidak ada yang bisa menjelaskan, kendatipun banyak diantara mereka yang mencoba mereka-reka (Harjana, 2004:187).

Perkembangan musik kontemporer baru mulai dirasakan sejak diselenggarakannya acara Pekan Komponis Muda tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Melalui acara itu komunikasi para seniman antar daerah dengan berbagai macam latar belakang budaya lebih terjalin. Forum diskusi serta dialog antar seniman dalam acara tersebut saling memberi kontribusi sehingga membuka paradigma kreatif musik menjadi lebih luas. Sampai hari ini para komponis yang pernah terlibat dalam acara itu menjadi sosok individual yang sangat memberi pengaruh kuat untuk para komponis musik kontemporer selanjutnya. Nama-nama seperti Rahayu Supanggah, Al Suwardi, Komang Astita, Harry Roesli, Nano Suratno, Sutanto, Ben Pasaribu, Trisutji Kamal, Tony Prabowo, Yusbar Jailani, Dody Satya Ekagustdiman, Nyoman Windha, Otto Sidharta dan masih banyak yang belum disebutkan, adalah para komponis kontemporer yang ciri-ciri karyanya sulit sekali dikategorikan secara konvensional.

Karya-karya mereka selain memiliki keunikan tersendiri, juga cukup bervariasi, sehingga dari waktu ke waktu konsep-konsep musik mereka bisa berubah-ubah tergantung pada semangat serta kapasitas masing-masing dalam mengembangkan kreatifitasnya. Pada puncaknya, karya-karya musik kontemporer tidak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya walaupun sumber-sumber tradisi itu masih terasa lekat. Akan tetapi sikap serta pemikiran individual-lah yang paling penting, sebagai landasan dalam proses kreatifitas musik kontemporer. Sikap serta pemikiran itu tercermin seperti yang telah dikemukakan komponis kontemporer I wayan Sadra antara lain:

“Kini tak zamannya lagi membuat generalisasi bahwa aspirasi musikal masyarakat adalah satu, dengan kata lain ia bukan miliki kebudayaan yang disimpulkan secara umum, melainkan milik pribadi orang per orang” (Sadra, 2003).

Perlu dipahami pertunjukan merupakan sebuah komunikasi di mana satu orang atau lebih pengirim pesan merasa bertanggung jawab kepada seseorang atau lebih penerima pesan dan kepada sebuah tradisi yang mereka pahami berama melalui seperangkat perilaku yang khas (a subset behavior) (Murgiyanto, 2015:20).

Dalam pembuatan sebuah karya seni terdapat tiga unsur yang sudah pasti ada di dalam proses pembuatannya yaitu realitas, pengalaman, dan ekspresinnya. Ketiga hal tersebut saling berkaitan, yang mana realitas bersifat umum (walaupun tidak secara universal), dalam arti kenyataan yang sama dan dapat dialami oleh banyak orang. Namun, realitas yang sama itu selalu dialami orang per orang dan masing masing dengan disposisi mental serta ketubuhannya sendiri. Dengan kata lain pengalaman selalu bersifat individual, subjektif. Disposisi mental (alam pikir, rasa, emosi yang ada dalam diri) dan ketubuhan (kondisi fisik dan posisinya dalam lingkungan fisik) pribadi seseoranglah yang mengarahkan suatu peristiwa atau fenomena kepada sebuah pengalaman yang membekas dan unik. Artinya, realitas yang sama, umum, general, ketika dialami oleh seseorang akan ‘disaring’ lewat disposisi mental dan fisiknya menjadi pengalaman diri. Maka terciptalah jarak atau perbedaan antara realitas dan pengalaman, pengalaman tidak identik lagi dengan realitas. (Turner dan Bruner dalam Simatupang 2013:9)

Bruner juga mengatakan bahwa hubungan antara realitas, pengalaman, dan ekspresinya bersifiat dialogis dan dialetikis. Ketika pengalaman seseorang diekspresikan, yang berarti dituangkan ke dalam bentuk atau tingkah laku terindra (terdengar, terlihat, tercecap, terasa, terbaui), maka hasil interpretasi subjektif atas realitas tadi terlahir atau hadir dalam realitas. Sementara itu, ekspresi terstruktur oleh pengalaman (kita hanya dapat mengekspresikan sesuatu yang teralami), sedangkan pengalaman juga terstruktur oleh ekspresi.

Kesimpulan

Berdasarkan runtutan sejarah yang telah dijelaskan di atas John Cage sangat berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap segala pembaharuan dan terobosan-terobosan signifikan dalam dunia musik, baik di Eropa, Amerika dan Indonesia. Baik Cage, dan seniman-seniman yang terinspirasi darinya merasakan adanya kekangan dalam segi kreativitas dalam bermusik. Cage memfokuskan pandanganya pada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan mengemasnya menjadi sebuah pertunjukan musik. Cage mengatakan bahwa banyak hal-hal yang diabaikan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menginspirasi seniman, dan hal itu sangat peformatif dalam kehidupan kita sehari-hari.

Daftar Rujukan

Harjana, Suka. “Corat-Coret Musik Kontemporer Dulu dan Kini”,

Jakarta: The Ford Foundation dan Masyarakat

Seni Pertunjukan Indonesia, 2004.

Murgiyanto, Sal. “Pertunjukan Budaya dan Akal Sehat”. Jakarta:

Fakultas Seni Pertunjukan Institut

Kesenian Jakarta, 2015.

Simatupang, Lono. “Pergelaran, Sebuah Mozaik Penelitian Seni

Budaya”. Yogyakarta: Jala Sutra, 2013.

Sugiharto, Bambang. “Untuk Apa Seni”. Bandung: Pustaka Matahari,

2013.

0

1.2K

3

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan